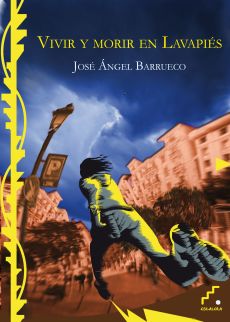

La televisión estaba encendida y, mientras me movía por la casa, oí a la reportera de un programa de sucesos nombrar Lavapiés. Me senté a verlo. Hablaba de las bandas del pegamento que suelen acampar en tres o cuatro esquinas del barrio, próximas a la plaza, y en la puerta de un par de comercios, entre ellos la tienda de comestibles de dos chinas a las que tienen abrasadas. Estas bandas del pegamento (así las llamaban en el reportaje) las integran sólo unos cuantos chavales marroquíes, muy jóvenes, que venden costo por allí y, mientras tanto, aspiran pegamento para cogerse el colocón. Entrevistaba a los vecinos y estos decían que suponen un peligro para el barrio. El problema no es que inhalen vapores de pegamento por las narices ni que vendan droga (allá cada cual, en ambos casos): el problema es que lo primero los empuja a ser violentos y lo segundo atrae los problemas.

Esto lo había señalado yo en varios artículos. No faltó la voz anónima que entraba en mi blog para acusarme de racista y facha. He aquí otro problema doble: primero, que hasta que algo no sale en la televisión nadie se lo cree, como si el televisor creara la realidad; segundo, que es una fea costumbre poner etiquetas a todo. Si uno cuestiona la actitud de ciertas personas, y va alguien y lo tilda de racista o xenófobo, el problema lo tiene el acusador. No haría falta aclarar que a mí me cae bien el dueño del Doner Kebab y no soporto al chaval que vende costo para las mafias: ambos son árabes, pero uno contribuye al barrio y el otro destruye el barrio. Es la diferencia. Uno habla de personas, y siempre le viene alguien con el cuento de las razas. Es muy peligroso andar etiquetando de ese modo al personal. Les pondré un ejemplo. En los últimos meses se ha apostado un grupo de africanos cerca de casa. No hacen nada. No molestan, van a lo suyo, son simpáticos: se dedican a permanecer sentados en el capó de un coche y en la acera, a pesar del fuerte hedor de las meadas que humedecen esa zona, o apoyados en una pared. Pero, a veces, les da por cantar y berrear. Muy bien: son cánticos tribales, aunque ninguno está dotado de una voz armoniosa. Le confieren un toque exótico a la calle. Vale, perfecto. La cuestión es que a menudo empiezan a las tres de la tarde y ya no callan hasta las once, las doce de la noche e incluso más tarde. Algunos días leo y escribo con tapones para no oírlos ni distraerme. Una tarde escuché un rapapolvo en castellano. Una señora, una vecina, había bajado a echarle la bronca a uno de los negros, el único que había en ese momento. Dijo que le parecía bien que cantaran, pero que no lo hicieran a horas en las que los vecinos necesitaban dormir. Que alguna gente madrugaba para ir a trabajar y que ella ya no podía más. Que estaba harta de no pegar ojo. El tipo, conciliador, le puso la mano en el hombro, para calmarla. Y luego le dijo a la señora que ella era racista. Lo cual, y ahí quería llegar, supone confundir otra vez los términos. El derecho a dormir y, por tanto, a intentar que te dejen hacerlo, no supone que uno sea racista. Son temas distintos. Como dirían en “Pulp Fiction”: “No es la misma liga, ni siquiera es el mismo jodido deporte”.

Estas cuestiones están llevando a una especie de rebelión vecinal. Se han organizado manifestaciones por parte de los vecinos para exigir el cese de la droga, la violencia, la suciedad y las demás lacras de Lavapiés. El problema es cómo lo ven otros desde fuera, cómo sale esto en las noticias del telediario. Otros quizá digan: “Los vecinos de allí son xenófobos”. Y eso es confundir los términos. Tratar de convivir en paz no significa que nadie de por aquí sea racista.

![El demonio te coma las orejas [1997 - 2008]](http://2.bp.blogspot.com/-huqtpr7Kq-I/YCv90CC8u9I/AAAAAAABLFc/L1uQWTfV2WUdZQhAehmWTkTKp5MNgHA-wCK4BGAYYCw/s1600/losqueviven.jpg)

![Escombros [Reedición]](http://3.bp.blogspot.com/-Vn4GaNOpHJQ/U0O4MfJYE0I/AAAAAAAAeQ8/JWHuEPxQeVc/s1600/ESCOMBROS.%2BPortada%2B001.jpg)